Quand une maison ou un bâtiment se trouve en contrebas du réseau d’évacuation, l’écoulement naturel des eaux usées ne suffit pas. Le poste de relevage devient alors indispensable pour assurer une évacuation fiable et éviter tout risque d’engorgement ou d’inondation.

Dans ce guide, vous découvrirez son fonctionnement, ses composants ainsi que les critères de choix qui permettent non seulement d’optimiser votre installation, mais aussi de prolonger sa durée de vie tout en maîtrisant vos coûts de maintenance.

Définition et utilité du poste de relevage

Avant d’examiner ses différentes applications concrètes, comprenons ce qu’est réellement un poste de relevage et pourquoi il est fondamental dans la

gestion des eaux usées et des eaux chargées.

Définition et rôle d’un poste de relevage dans l’évacuation des eaux usées

Un poste de relevage est un installation hydraulique composé d’une cuve étanche, d’une ou plusieurs pompes et de systèmes de détection automatiques. Son rôle est de collecter, stocker temporairement puis refouler les eaux usées ou chargées vers le réseau de collecte ou la station d’épuration lorsque l’écoulement par gravité est impossible.

En d’autres termes, c’est une station intermédiaire qui permet de franchir une différence de niveau et d’assurer la continuité du cycle d’évacuation des eaux.

Applications : habitation individuelle, sites industriels, terrains agricoles

Le poste de relevage s’adapte à une large gamme d’environnements. Dans une maison individuelle, il permet par exemple l’évacuation des eaux usées de la salle de bain ou de la buanderie située en sous-sol. Ces postes sont souvent

livrés en kit,

prêts à poser, avec alarme, couvercle renforcé, et parfois guidage intégré pour simplifier leur installation.

Dans le secteur agricole ou sur un terrain éloigné du réseau public, ces installations assurent le relevage des eaux claires ou chargées issues des bâtiments d’élevage ou d

'irrigation. Pour les stations industrielles, elles gèrent des volumes importants et sont souvent dotées de pompes monophasées ou triphasées de grande capacité.

Quelle que soit l’application, ces postes constituent une

solution clé en main pour garantir une évacuation maîtrisée des eaux et prévenir tout risque de remontée ou d'inondation.

Les composants essentiels d’un poste de relevage

Un poste de relevage repose sur une structure technique bien définie. Chaque élément joue un rôle spécifique dans l’évacuation des eaux usées et garantit la fiabilité de l’installation.

La cuve et ses fonctions

Élément central du poste,

la cuve est conçue pour recevoir les eaux issues de la cuisine, de la salle de bain, du lave-linge ou encore des canalisations extérieures. Elle peut être

en polyéthylène ou en béton, et son volume s’adapte aux besoins de la maison ou du site.

Les pompes et leur rôle moteur

La pompe constitue le cœur actif de la

station de relevage. Elle aspire les eaux contenues dans le réservoir pour les propulser vers le réseau d'assainissement. Elles se déclinent en plusieurs modèles selon les besoins et la puissance recherchée. Certaines de ces pompes sont équipées d’un

moteur monophasé pour les usages résidentiels, tandis que d’autres fonctionnent

en triphasé, mieux adaptées aux installations collectives ou aux sites de grande capacité.

Les systèmes de contrôle (flotteur, alarme, clapet anti-retour)

Pour fonctionner de façon autonome et sécurisée, le poste est équipé de dispositifs de contrôle.

- Le flotteur détecte le niveau d’eau dans la cuve : il active ou arrête la pompe selon le seuil atteint. Ce dispositif évite les démarrages intempestifs et optimise la consommation énergétique.

- Une alarme sonore ou visuelle avertit en cas de trop-plein ou de dysfonctionnement (blocage, absence de courant, marche à sec...).

- Le clapet anti-retour, quant à lui, empêche le reflux des eaux vers la cuve après le pompage.

Comprendre le cycle de fonctionnement

Le poste de relevage suit un

cycle automatisé précis, conçu pour assurer un relevage fluide et sécurisé des eaux usées. Chaque phase, de la détection au refoulement, est contrôlée pour éviter les pannes et garantir une durée de vie optimale du matériel.

Détection de niveau et déclenchement automatique

Dès que les eaux atteignent un certain seuil dans la cuve, le flotteur ou la sonde de niveau active automatiquement la pompe. Ce mécanisme garantit un pilotage en mode automatique,

sans intervention humaine. Le cycle peut varier selon le volume du réservoir et la capacité de la pompe, assurant une évacuation rapide même en période de forte sollicitation.

Gestion des anomalies : trop-plein, marche à sec, alarmes

Un bon poste de relevage est capable de gérer les imprévus. En cas de trop-plein,

une alarme prévient immédiatement l’utilisateur, évitant ainsi les risques d’inondation ou de pollution. Une

protection contre la marche à sec est également indispensable : elle empêche la pompe de fonctionner sans eau, ce qui pourrait gravement l’endommager.

Types de pompes pour station de relevage des eaux usées

Le choix de la bonne pompe de relevage est essentiel pour garantir la performance et la durabilité d’une station de relevage des eaux usées. Chaque type de pompe possède des caractéristiques spécifiques selon la nature des eaux, la configuration du site et les besoins en débit ou hauteur de refoulement.

Pompe submersible : idéale pour le pompage des eaux usées

La pompe submersible est le modèle le plus couramment utilisé dans les stations de relevage. Placée directement dans la cuve, elle fonctionne entièrement

immergée, ce qui lui permet de relever les eaux usées avec efficacité tout en limitant le bruit. Les modèles de pompes submersibles sont souvent équipés d’un flotteur intégré et disponibles en version monophasée ou triphasée. Idéale pour les eaux chargées, elle est très appréciée dans les installations domestiques (maison, fosse) comme dans les petites stations collectives.

Roue vortex, monocanale ou dilacératrice : quelle pompe choisir ?

Le choix du

type de roue est un critère technique majeur dans la sélection d’une pompe de relevage. Les

roues vortex permettent le passage de solides sans contact avec les pales, réduisant ainsi les risques de blocage.

Elles conviennent parfaitement aux eaux chargées contenant des matières en suspension. Les

roues monocanales, quant à elles, assurent un excellent débit et sont idéales pour les installations où la charge solide est faible mais le volume à traiter important. Enfin, les

pompes dilacératrices sont équipées d’un broyeur intégré qui réduit les particules avant le pompage. Ce type de pompe est recommandé pour les réseaux longs ou avec faible diamètre de refoulement.

Granulométrie des eaux chargées : comment bien choisir votre pompe

La granulométrie, c’est-à-dire la taille des particules contenues dans les eaux usées, influence directement le type de pompe à installer. Une eau fortement chargée (papier, sable, fibres...) nécessite une pompe capable de laisser passer des corps solides de taille importante sans risque d'obstruction.

Pour cela, il est essentiel de consulter les spécifications du fabricant (par exemple, passage libre de 30 à 70 mm selon les modèles) et d’opter pour une pompe vortex ou dilacératrice adaptée. Une mauvaise évaluation de la granulométrie peut entraîner des pannes répétées et des coûts de maintenance élevés. D’où l’importance de bien

adapter votre poste au type d’eaux à traiter.

L’entretien d’un poste de relevage : fréquence et bonnes pratiques

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement d’un module de relevage, un

entretien régulier est indispensable. Selon le type d’installation (domestique, collective ou industrielle), les opérations de maintenance diffèrent légèrement, mais certaines bonnes pratiques restent universelles.

Nettoyage, inspection visuelle et maintenance prédictive

Trois étapes clés structurent un entretien efficace :

- Nettoyage : il consiste à éliminer les dépôts, boues et résidus solides dans la cuve ainsi que sur le corps de la pompe. Cela limite l’usure prématurée et les blocages.

- Inspection visuelle : elle permet de vérifier l’intégrité des composants (étanchéité de la cuve, état du flotteur, propreté du clapet anti-retour, etc.).

- Maintenance prédictive : elle repose sur des contrôles réguliers (test de démarrage, vérification des alarmes, mesure du débit) afin de détecter toute anomalie avant qu’elle ne provoque une panne.

Quand et comment entretenir une station selon son usage

La fréquence de maintenance dépend de la nature et de l’intensité d’utilisation du poste :

- Usage individuel : un contrôle tous les 6 à 12 mois est recommandé, notamment après les saisons pluvieuses ou une longue période d’inactivité.

- Usage collectif (immeuble, résidence) : une vérification trimestrielle est conseillée, avec nettoyage de la cuve et test de la pompe.

- Usage industriel : entretien mensuel, voire hebdomadaire dans certains cas, avec suivi strict du débit pompé et des paramètres techniques (vibrations, température du moteur, etc.).

Dans tous les cas, il est important de tenir un

carnet de maintenance à jour et de s’assurer que l’installation est facilement accessible (absence d’obstruction ou de débris autour de la station).

Responsabilités : rôle de l’utilisateur et rôle du professionnel

Le bon entretien du poste de relevage repose sur une répartition claire des responsabilités :

- L’utilisateur (particulier ou gestionnaire de site) doit :

- Effectuer des vérifications visuelles régulières,

- Signaler toute alerte (alarme, bruit suspect, baisse de débit),

- Veiller à ne pas jeter de déchets solides non adaptés dans le réseau (lingettes, huiles, etc.).

- Le professionnel certifié se charge :

- Des opérations de nettoyage approfondi,

- Du contrôle technique des pompes et capteurs,

- De la mise à jour des équipements si nécessaire (changement de flotteur, pompe, etc.).

Confier l’entretien à un professionnel garantit la conformité de l’installation et évite les mauvaises manipulations.

Signaux d’alerte à surveiller (odeurs, baisse de débit, alarmes répétées)

Certains symptômes doivent alerter l’utilisateur et motiver une intervention rapide :

- Odeurs nauséabondes : elles signalent souvent une cuve encrassée ou un refoulement partiel des eaux.

- Baisse de débit : un écoulement plus lent indique une usure ou un encrassement de la pompe.

- Alarmes fréquentes : elles peuvent résulter d’un flotteur bloqué, d’une marche à sec ou d’un défaut de niveau non reconnu.

Ces signaux ne doivent jamais être ignorés. Une simple intervention préventive peut éviter une panne coûteuse et prolonger la durée de vie du poste.

L’assainissement de l’eau et le traitement des eaux usées

Au-delà de l'évacuation des eaux, le réseau de collecte des eaux usées participe activement à la

protection de l’environnement. Il assure leur acheminement, leur épuration et, dans certains cas, leur réutilisation, qu’elles proviennent des maisons, des activités industrielles ou du monde agricole.

Rôle de l’assainissement : protéger le sol et le système collectif

L’assainissement vise à éliminer les polluants présents dans les eaux usées afin d’éviter toute contamination du sol, des nappes phréatiques ou des cours d’eau. Il participe à la santé publique, à la préservation de la biodiversité et à la durabilité des stations de traitement collectives. Sans

réseau d’évacuation adapté, les eaux chargées s’accumuleraient, provoquant engorgements, pollutions, voire risques sanitaires majeurs. C’est pourquoi chaque module de relevage doit être conçu pour garantir un écoulement maîtrisé, depuis la fosse jusqu’à la station d’épuration.

Pompes pour l’assainissement : eaux claires, usées ou chargées

Selon la nature des eaux à traiter, différents types de pompes sont utilisés :

- Pompes pour eaux claires : utilisées pour les eaux de pluie ou faiblement chargées (ex. : infiltration), elles ont une granulométrie faible et ne nécessitent pas de broyage.

- Pompes pour eaux usées : conçues pour les eaux issues des douches, éviers ou lave-linges, elles doivent résister à des particules moyennes.

- Pompes pour eaux chargées : souvent de type vortex ou dilacératrice, elles permettent le passage de solides importants (ex. : matières organiques, lingettes).

Traitement des eaux usées : étapes jusqu’au rejet ou à la réutilisation

Après leur relevage, les eaux usées sont dirigées vers une station d’épuration pour y subir un traitement en plusieurs étapes :

- Prétraitement : dégrillage, dessablage, déshuilage pour éliminer les gros déchets.

- Traitement primaire : décantation pour séparer les matières lourdes.

- Traitement biologique : bactéries et micro-organismes décomposent la pollution organique.

- Traitement tertiaire : filtration fine, désinfection, voire procédés avancés (ozone, UV).

À l’issue de ce processus, l’eau est suffisamment épurée pour être rejetée dans la nature ou, dans certains cas, réutilisée pour l’irrigation ou le nettoyage urbain.

Variateurs de vitesse et régulateurs de température

Souvent sous-estimés, les variateurs de vitesse et régulateurs de température sont pourtant des éléments stratégiques pour améliorer les performances globales d’un poste de relevage. Ils permettent de mieux contrôler les cycles de pompage et de protéger le moteur contre les contraintes thermiques, tout en contribuant à une gestion plus économe en énergie.

Optimisation énergétique : cycles de pompage, réduction des pics de consommation

Le variateur de vitesse ajuste automatiquement la vitesse de la pompe en fonction du volume d’eau dans la cuve ou du débit requis. Cette régulation dynamique permet d’optimiser les cycles de pompage et d’éviter les démarrages fréquents, sources de consommation excessive.

En modulant la puissance selon les besoins réels, le variateur de vitesse réduit significativement les pics de consommation électrique tout en assurant un refoulement constant et maîtrisé. Ce procédé est particulièrement utile dans les stations collectives ou industrielles, où les volumes d’eaux usées varient fortement selon l’activité. Il permet non seulement des économies d’énergie, mais aussi une réduction de l’usure mécanique du moteur.

Régulation thermique : sécuriser le moteur et prolonger la durée de vie

Le régulateur de température intervient pour maintenir le moteur de la pompe dans une plage thermique idéale. En cas de surchauffe, il ajuste automatiquement la cadence ou déclenche une pause pour éviter les dommages internes. Cette fonction est indispensable pour prévenir les risques liés à une marche à sec prolongée ou à une obstruction du circuit.

Installation d’une station de relevage dans une maison

Installer une station de relevage dans une habitation requiert une attention particulière à plusieurs niveaux : choix de l’emplacement, conformité des équipements, sécurité, et respect du cycle de pompage.

Choisir l’emplacement idéal : sol, accès, ventilation

Le bon emplacement conditionne la fiabilité du poste de relevage. Il doit être situé sur un sol stable, non inondable, et de préférence légèrement en pente pour faciliter l’évacuation. L’accès doit rester simple pour permettre la maintenance, avec un espace suffisant autour du couvercle. Une bonne ventilation de la cuve est également fondamentale afin d’éviter l’accumulation de gaz nocifs et les mauvaises odeurs. Le conduit d’air doit être orienté vers l’extérieur, hors des pièces de vie.

Étapes d’installation : cuve, kit de raccordement, pompe

Une fois l’emplacement du poste de relevage déterminé, l’installation se fait en plusieurs étapes.

Il existe deux grands types d’installations :

-

Les stations à poser : rapides à mettre en œuvre, elles se placent directement hors-sol sur une surface plane et stable. Elles sont idéales pour une utilisation temporaire ou lorsqu’un accès facile à la cuve est nécessaire. Le raccordement se fait simplement grâce à un kit adapté.

-

Les stations à enterrer : plus discrètes, durables et protégées, elles conviennent parfaitement aux installations permanentes. Leur mise en place nécessite de creuser une fosse aux dimensions adaptées au volume de la cuve, avant de procéder au raccordement hydraulique et électrique.

Une fois la cuve installée (qu’elle soit posée ou enterrée), on met en place la pompe, en veillant à ce qu’elle soit correctement calée et équipée d’un flotteur de niveau. Le refoulement est ensuite dirigé vers le point de rejet (égout, fosse toutes eaux, station d’épuration) à l’aide de tuyaux résistants à la pression.

Sécurité et conformité d’un poste de relevage : normes et protection IP

Toute infrastructure hydraulique doit répondre à des exigences de sécurité et de conformité. Le matériel électrique utilisé (moteur, capteurs, alarme) doit bénéficier d’une

protection IP suffisante, au minimum IP68, pour résister à l’immersion et aux projections.

Le respect des normes en vigueur (DTU, NF, CE) est essentiel pour garantir une installation conforme, durable et couverte par l’assurance. Il est recommandé de faire appel à un professionnel agréé pour le raccordement électrique et les tests de mise en service.

Les grandes marques et une large gamme de stations de relevage disponibles chez Motralec

Pour équiper votre maison ou votre site professionnel d’un module de relevage fiable et performant, le choix du fournisseur est primordial. Chez

Motralec, vous trouverez un vaste catalogue d’équipements d’assainissement issus des plus grandes marques, accompagnés d’un service client réactif et expert.

Marques de référence : Flygt, Calpeda, KSB, Pedrollo

Motralec propose des solutions conçues par les marques les plus fiables sur le marché.

- Les pompes Flygt, robustes et très utilisées dans les stations municipales, sont idéales pour les environnements exigeants.

- Calpeda, notamment à travers sa gamme Calidom GQSM, se distingue par des solutions domestiques et semi-collectives faciles à installer, fiables et durables

- Les pompes KSB se distinguent par leurs performances hydrauliques élevées et leur grande capacité d’adaptation,

- Pedrollo mise sur l’innovation et la simplicité, notamment avec des kits modulaires pour les particuliers.

Une gamme variée de pompes, cuves et postes de relevage pour tous les besoins

Quel que soit votre projet, Motralec propose une large gamme de stations et de postes de relevage, avec ou sans cuve, pré-équipés ou modulables. Que vous ayez besoin d’une station compacte, à enterrer ou à poser pour une habitation, ou d’une solution de grande capacité pour un site industriel, vous trouverez du

matériel fiable et parfaitement adapté à vos besoins.

Les volumes disponibles vont de quelques dizaines à plusieurs centaines de litres, avec des configurations spécifiques selon la hauteur de refoulement et la nature des eaux à traiter (claires, chargées, usées). Cette variété permet de choisir une

solution parfaitement adaptée à votre budget, avec des prix qui varient selon la taille, la puissance et le niveau d’équipement.

Livraison express et support technique pour optimiser votre réseau d’assainissement

Outre le large choix de produits en stock, Motralec offre un

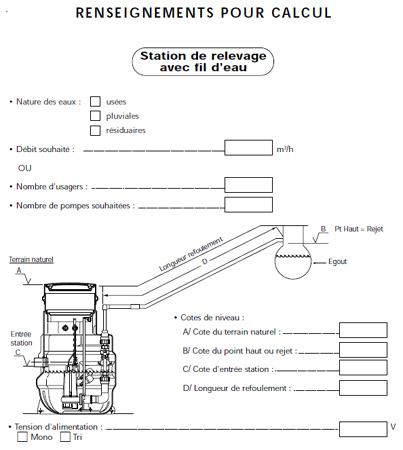

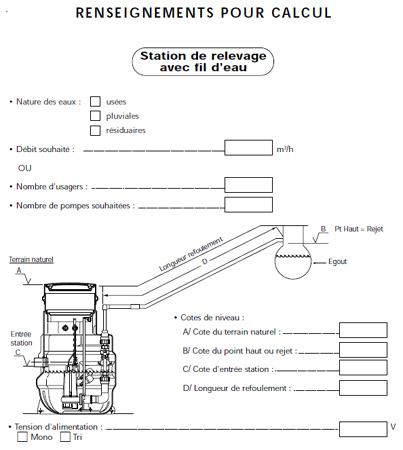

service de livraison rapide dans toute la France (sous 2 jours ouvrés), ainsi qu’un

accompagnement personnalisé. Le service technique vous conseille dans le choix du poste, vous aide à calculer le bon débit et la hauteur de refoulement, et vous guide dans l’installation si besoin.

Grâce à cet appui, vous sécurisez votre réseau d’assainissement dès sa mise en service et réduisez considérablement les risques de panne ou d’erreur de dimensionnement. Motralec devient ainsi un véritable partenaire pour tous vos projets de relevage.

Produits recommandés

×

![]() ‹

›

‹

›

Nos clients parlent bien mieux que nous...

Ils donnent leur avis sur leur expérience avec Motralec

X